Чтобы контролировать современного человека, ему зачастую не нужно приказывать. Современные механизмы власти работают иначе: они формируют потоки информации и вовлекают, а не запугивают. Привычные формы протеста заменяются инфопотреблением: субъект все реже бунтует — он лайкает, шэрит и производит контент.

Что на самом деле происходит, когда мы скроллим ленту соцсетей? Почему доступ к информации превратил ее в нечто всепроникающее и контролирующее? И можно ли освободиться от власти, которая не требует повиновения, но формирует сами наши желания? В первой части большого исследования социальный философ Азат Капенов рассказывает, что делает информацию формой власти и возможна ли свобода в условиях развивающегося общества контроля.

Информация как предписание. Делёз и Лакан о власти знаковых систем

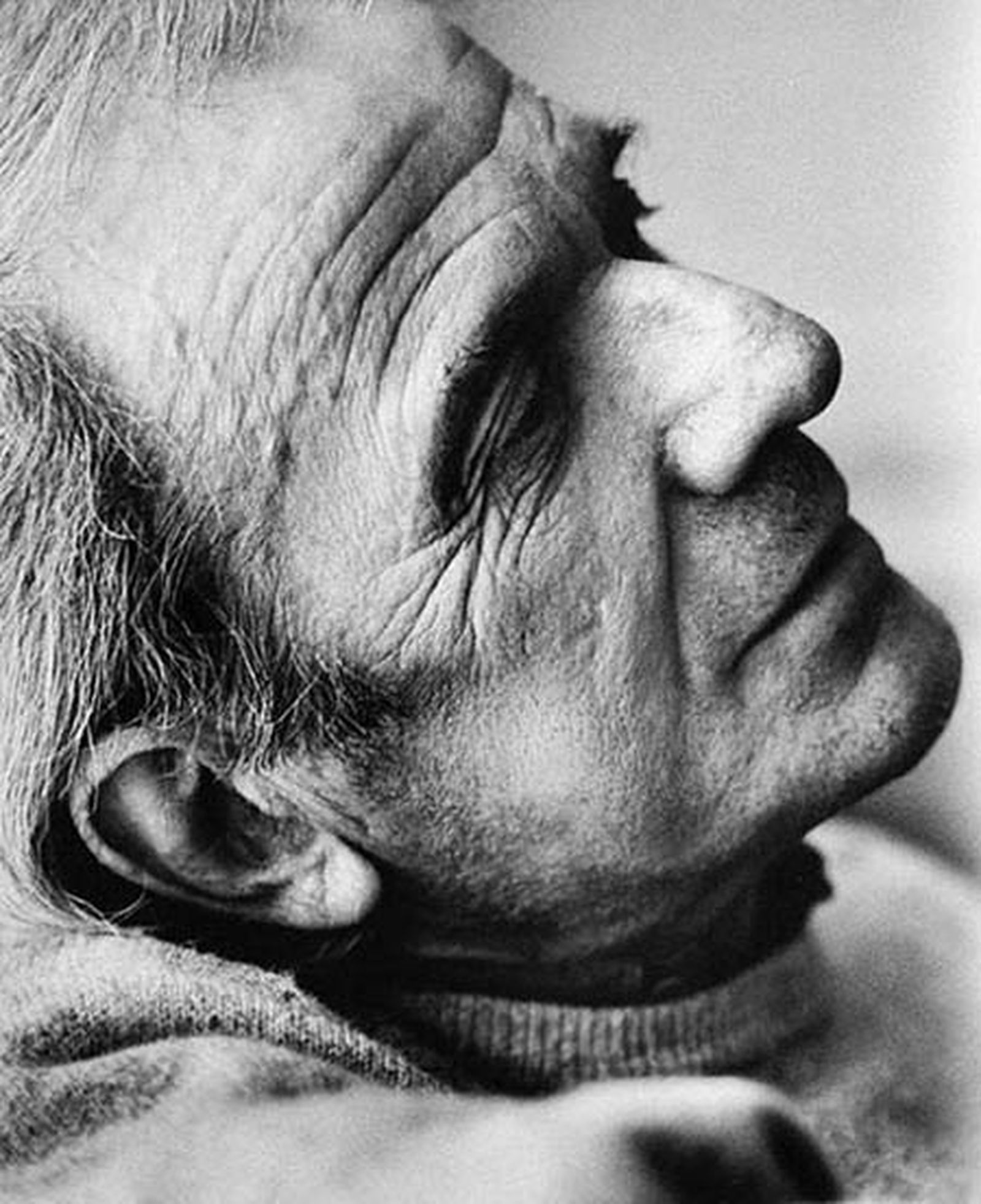

На конференции 1987 года во Французской национальной киношколе «Ля Феми», выступая перед студентами с темой «Что такое акт творения?», Жиль Делёз говорил: «Информация — это определенный свод предписаний. Информировать — это распространять предписания. Все предписания распространяются, чтобы им соответствовать и верить им. Или даже не верить, но вести себя так, как если бы мы верили».

Делёз объяснял онтологическую сущность информации в рамках распространяемых ею предписаний. Онтологическая сущность информации проявится точнее, если добавить, что сама по себе информация — это и есть концепт предписания в чистом виде. Иначе говоря, в рамках самой сущности информации лежит как бы гипнотический подчиняющий импульс, смысл которого в самом подчинении, а уже потом в подчинении для чего-то.

Любое коммуникационное явление изначально несет в себе этот гипнотический потенциал. Речь и другие символические инструменты являются базисом для создания структур, так или иначе кодирующих реальность, а уже интеллектуальные, эмоциональные надстройки на этих первичных инструментах являют собой идеологическое интенциональное направление.

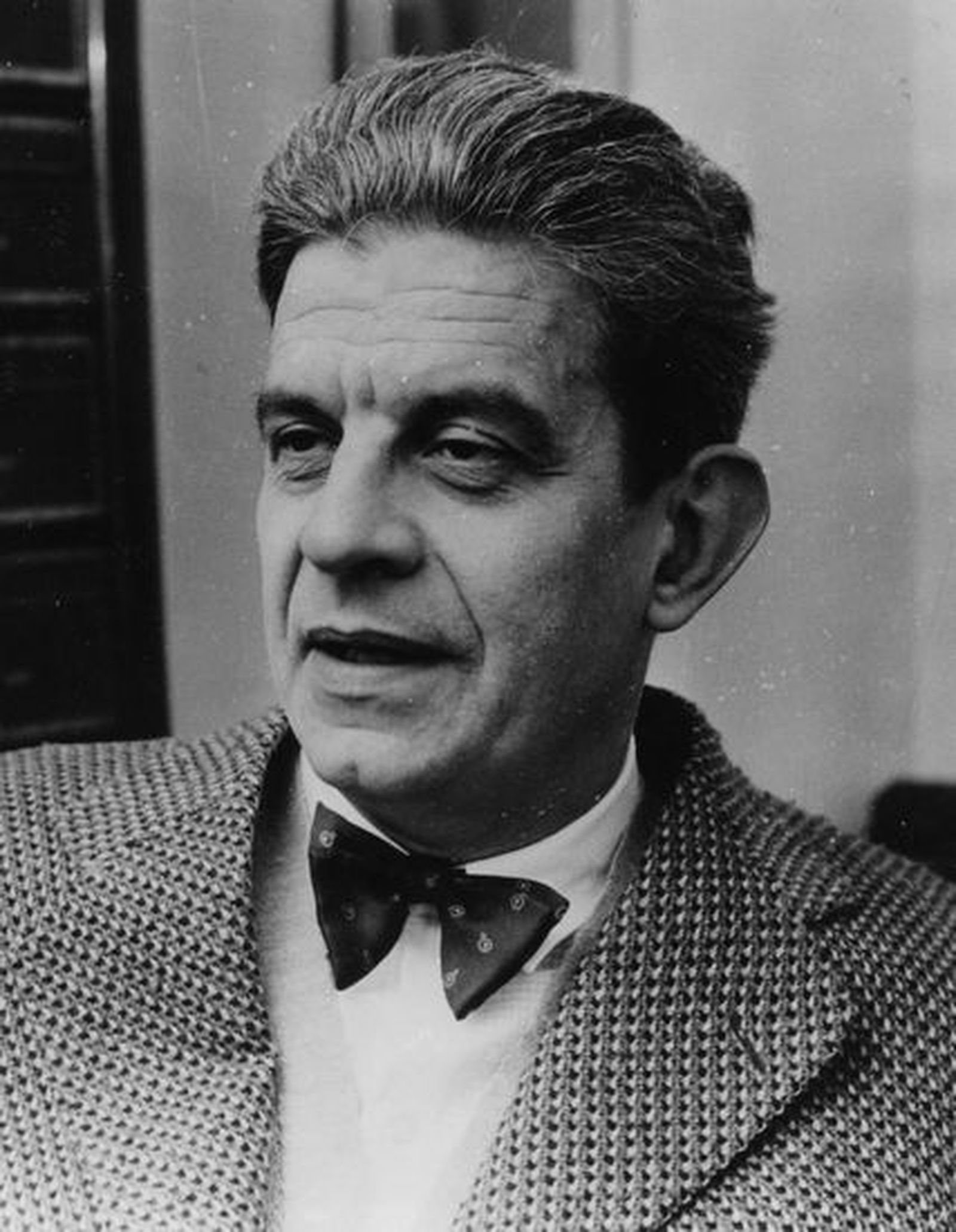

Вхождение в пространства языка в теориях Жака Лакана было действием отчуждающим.

Доминирующая и колонизирующая языковая система как бы захватывала субъекта и подчиняла его своей семиотической системе. Семиотическое пространство заставляет как бы проходить этапы символической кастрации, которая необходима для встраивания в эту систему и дальнейшего функционирования в ней. В этом плане речь и другие семиотические структуры опосредуют собой бытие субъекта. Субъект, конструирующийся в знаковой системе, как бы лишается возможности изначально на другой вид бытия и познания. Вхождение в знаковую систему отчуждает субъекта от какой-либо альтернативной реальности, но и позволяет осуществлять коммуникацию в обществе.

Информация как элемент знаковых структур функционирует по такой же логике. Она опосредует своими символами бытие и, по сути, монополизирует своими частицами возможности познания. Семиотические пространства являют собой тотальную систему. Социальный субъект же является продуктом данных семиотических пространств. Ведь само зарождение социального субъекта опосредуется влиянием семиотических элементов.

Между верой и симуляцией. Тактики ускользания субъекта в модерне

Цитата Делёза, приведенная ранее, идейно погранична. Она выстроена как бы на идейной границе между модерном и более современными идеями. Сам Делёз как актор философии формировался во временном пространстве популярности структуралистского анализа. Впоследствии его философия была направлена в том числе на преодоление структурализма. В рамках своего постструктуралистского анализа Делёз пытался сформулировать техники ускользания субъекта от властных элементов.

Его цитата — иллюстрация напряжения между модерном и формациями, которые пришли после него. Для эпохи модерна более характерна дисциплинарно-симуляционная или дисциплинарно-фанатичная роль веры в предписания информации от властных структур. Дисциплинарно-фанатичный вид веры характерен субъектам, чье мировоззрение не противоречит модернистским метанарративам. Дисциплинарно-симуляционный вид характерен для тех, кто не разделяет веру в метанарративы модернистских властных структур. Именно тактику дисциплинарно-симуляционного метода как тактику ускользания от модернистских тотальностей необходимо разобрать детальнее.

Субъект дисциплинарно-симуляционной модели из-за четкого понимания, откуда и кто распространяет модернистские предписания, имеет определенную интеллектуально-эмоциональную дистанцию и способен, пусть и мимикрируя под риторику данных предписаний, внутри иметь свои собственные взгляды на те или иные дискурсы.

Примерно эту логику можно выразить такой фразой:

«Я не верю им, но я делаю вид, что верю, потому что это более безопасно и выгодно для меня, чем открыто заявлять свое несогласие в рамках дисциплинарных обществ».

Или вот еще иллюстрация, но уже с точки зрения властных структур:

«Ты можешь не верить партии, государственным органам, фюреру, вождю народов, президенту и так далее, но ты не должен этого показывать, чтобы не давать открытый пример массам, а должен хотя бы продолжать выполнять предписания властных структур».

Анализ Символического регистра в психоанализе Лакана с точки зрения неспособности этого регистра символизировать все, оставляя возможность для Реального, хорошо подходит в качестве теоретической основы анализа дисциплинарных обществ. Сама логика формирования подчинения через явно выраженных акторов власти в дисциплинарных обществах модерна, подразумевала возможность неспособности захватить полностью сознание индивида и возможность создания индивидов, использующих, скажем так, внутреннюю оппозиционную иммиграцию при внешней симуляции лояльности к власти. Если власть строится по концепту четкой бинарной оппозиции «подчиняющий и подчиненный», то всегда остается интеллектуальная и символическая дистанция между ними, которой может воспользоваться подчиненный для формирования понимания властных интенций, выстраивания своей тайной рефлексии и т. д.

От контроля контента к контролю потока. Современная власть и «Общество Спектакля»

Модернистский дисциплинарный вид контроля основывается на монополии по распространению информационных потоков и на идеологическом контроле этих потоков со стороны властных акторов в рамках того или иного дисциплинарного института. Современный же тип контроля более направлен не на контроль контента потоков информации, а на гипнотический эффект самого потока, созерцая который, человек уже будет совершать акт подчинения. Логика этого контроля выражается в рамках такой фразы:

«Я не верю, что говорят в СМИ, но я их смотрю и не пропускаю новостей, тем самым оставаясь как бы в подчинении у самого потока, а не его идеологических направлений».

А вот так логика современного контроля иллюстрируется со стороны власти:

«Ты можешь не верить в то, что говорят СМИ, блогеры, телеграм-каналы и паблики в социальных сетях, но ты будешь их смотреть, а это есть цель и проявление самой гипнотической сути информации и ее власти».

То есть пока человек находится в состоянии созерцания и не может оторваться, он находится под контролем. И уже не так важно, кто преподносит ему информацию и какого она характера. Завораживающий эффект потока отключает человека от потенциальных действий в практическом социальном поле.

Ги Дебор достаточно хорошо описывает структуру современной реальности в своей книге «Общество спектакля». По словам Ги Дебора:

«Образы, которые отслаиваются от каждого аспекта жизни, сливаются в одном непрерывном движении, в котором единство этой жизни уже не может быть восстановлено. Реальность, рассматриваемая по частям, разворачивается в своем обобщенном единстве в качестве особого псевдомира, подлежащего только созерцанию. Специализация образов мира оказывается завершенной в ставшем автономным мире образов, где обманщик лжет себе самому. Спектакль вообще, как конкретная инверсия жизни, есть автономное движение неживого».

Реальность информационных потоков создает нереальный мир, но который формируется на основе элементов из реального мира. Переплавляя реальную реальность, информационные пространства и акторы как бы возвращают реальной реальности уже симуляционную реальность, которая теперь уже диктует реальной реальности, какой быть, кодируя ее на свой лад. Реальная реальность в информационных пространствах как бы умерщвляется и превращается в симуляцию реальности, которая, внедряясь обратно в реальные структуры, запускает процесс мимикрии у реальной реальности под симуляции того, что до обработки симуляцией не было. Жизнь инверсируется и уже не может провести разделительную линию между вымыслом и правдой. Эти структуры формируют миры постправды, где-то, что отражается в СМИ, является гарантом подлинности, а то, что не было отражено в СМИ, как бы и не существовало никогда.

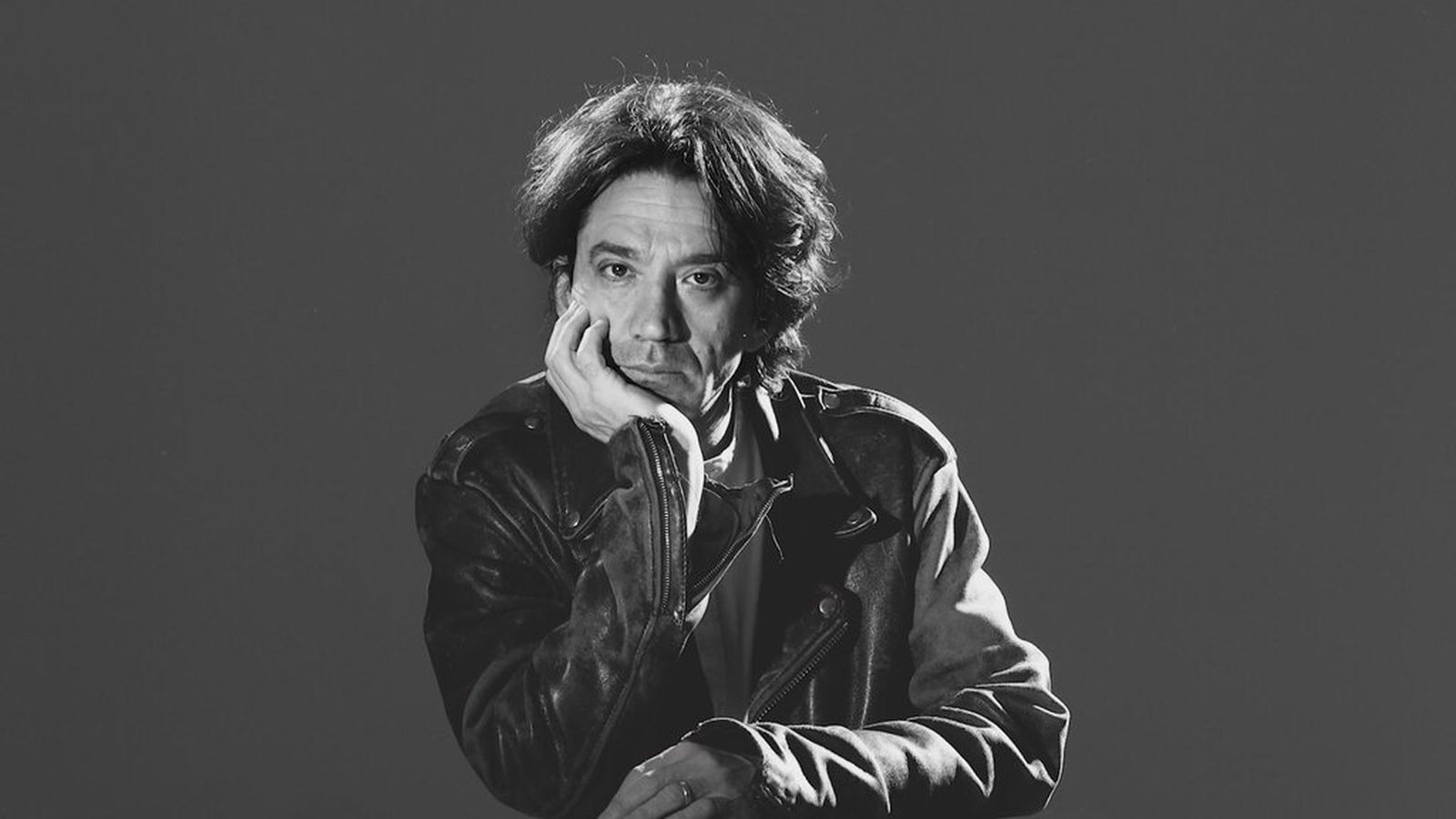

Словенский философ Славой Жижек высказывается в схожем ключе. В работе «Добро пожаловать в пустыню Реального», Жижек пишет, что «Борьба с террором», «демократия и свобода», «права человека» и т. д. и т. п. — являются ложными понятиями, искажающими наше восприятие ситуации вместо того, чтобы позволить нам ее понять. В этом смысле сами наши «свободы» служат тому, чтобы скрывать и поддерживать нашу глубинную несвободу. Сто лет назад, делая акцент на признании некоторых застывших догм как условии (требуемой) действительной свободы, Гилберт Кийт Честертон очень точно раскрыл антидемократический потенциал самого принципа свободы мысли:

«Свободомыслие — лучшее средство против свободы. Освободите разум раба в самом современном стиле, и он останется рабом. Научите его сомневаться в том, хочет ли он свободы, — и он ее не захочет».

Разве это не истинно по отношению к нашему «постмодернистскому» времени с его свободой к деконструированию, сомнению, дистанцированию от себя самого? Не следует забывать, что Честертон делает то же самое утверждение, что и Кант в своей работе «Что такое Просвещение?»:

«Рассуждайте сколько угодно и о чем угодно, только повинуйтесь!»

Единственное различие состоит в том, что Честертон более последователен и растолковывает имплицитный парадокс кантианского рассуждения: свобода мысли не только не подрывает существующее общественное рабство, она непосредственно служит его опорой. Старый девиз — «Не рассуждай, повинуйся!», на который реагирует Кант, приводит к обратным результатам: он действительно порождает восстание; единственный способ закрепить общественное рабство — свобода мысли. Честертон также достаточно последователен, чтобы озвучить лицевую сторону девиза Канта: борьба за свободу нуждается в отсылке к некоторой неоспоримой догме.

Гипноз информации. От содержания к бесцельному созерцанию

Гипнотический порабощающий эффект информации наглядно проявляется в явлениях, связанных с современными пространствами распространения информации. В социальных сетях, например, человек как бы впадает в транс, занимаясь скроллингом ленты новостей и теряя ощущение пространства и времени. Потоки разнородной информации гипнотизируют индивида, и сам процесс созерцания здесь выходит на первый план. Жан Бодрийяр в работе «В тени молчаливого большинства, или конец социального» пишет:

«Гипнотическое состояние свободно от смысла, и оно развивается по мере того, как смысл остывает. Оно имеет место там, где царствуют медиум, идол и симулякр, а не сообщение, идея и истина. Однако именно на этом уровне и функционируют средства массовой информации. Использование гипноза — это принцип их действия, и, руководствуясь им, они оказываются источником специфического массированного насилия — насилия над смыслом, насилия, отрицающего коммуникацию, основанную на смысле, и утверждающего коммуникацию иного рода».

Движение потоков становится важнее, чем содержание данных потоков. Этот пример является характерным для отражения логики власти форм в современных информационных пространствах. Можно сказать, что во многом формы становятся важнее содержания. Культ потребления, например, основывается на этой логике формы. Немецкий философ Петер Слотердайк в работе «Критика цинического разума» объясняет эту логику так:

«Механистическое производство уже давно вышло в своем стремительном развитии за те пределы, которые были необходимы для достижения элементарных целей — для обеспечения продуктами питания, одеждой, для самосохранения и поддержания жизни; в постоянно расширяющихся кругах производства и потребления оно создало новую „неутолимую страсть“, безмерную „жажду приобретения товаров“, которая все больше и больше направлялась на удовлетворение искусственно сформированных потребностей».

В отличие от эпохи модерна, аудиторию не подчиняют к созерцанию информации. Логику такого модернистского подчинения можно выразить фразой:

«Всем посетить такой-то съезд или прочесть такую-то статью! Всем слушать речь товарища такого-то!».

Современная же аудитория сама стремится к этому фасцинирующему процессу созерцания. Фасцинирующий процесс становится одним из важнейших элементов экзистенции индивидов. Человек вступает в эру чистого созерцания.

Демократизация информации и исчезновение критической дистанции

Это стремление к созерцательной экзистенции усиливается в том числе из-за того, что в отличие от эпохи модерна, где монополией на распространение информации обладали в основном акторы власти, в современности распространять информацию может каждый. Демонополизация на средства производства информационных потоков создала ощущение освобождения от авторитарной монополии на создание информации. Однако это запустило новый процесс по разрушению дистанции между информацией и ее потребителем, которая позволяла потребителю иметь определенное восприятие информации как внешней структуры, направленной от властных элементов.

Можно назвать эту логику негативной стороной концепции «Смерти автора», которую разрабатывал французский философ Ролан Барт. «Другой» в современности, как и «Автор», как бы исчезает и перестает иметь монополию на информацию и смысл. Из-за этого создается ощущение свободы. По словам Ролана Барта:

«Поскольку Автор устранен, все призывы к „расшифровке“ текста можно считать бесполезными. Введение в текст автора означает остановку текста, оснащение его последним означаемым и прекращение письма… В многомерном письме все по сути дела может быть распутано, но ничего не расшифровано, структура может быть прослежена, „поднята“… во всех своих повторениях и возвращениях, на всех своих стадиях, но нет в этом ни конца, ни дна; пространство письма может быть пересекаемо, но не проницаемо; письмо постоянно полагает значения, однако всегда для того, чтобы их испарить: письмо ищет систематического освобождения значения. Таким образом литература…в отказе приписывать тексту (и миру-как-тексту) „секрет“, т. е. категорическое значение, высвобождает деятельность, которую можно назвать противо-теологической, прямо революционной, ибо отказ от остановки значения в конечном счете является отказом от Бога и его ипостасей, рассудка, науки, закона».

Вовлечение в создание информационных потоков создает ощущение владения средствами производства и убирает дистанцию между миром потоков информации и обычной экзистенции. Тем самым индивид попадает в пространство перманентного опосредования своей жизни информационными потоками, где жизнь вне потока может восприниматься как суррогат новой реальности, а не наоборот.

Можно сказать, что в модернистской рефлексии об информационных пространствах сильнее ощущалось присутствие «Другого» или «Автора». Это восприятие информации как элемента власти «Другого» («Автора») позволяло некоторым субъектам выстраивать дистанцию между собой и потоками информации. Если создавать информацию в модернистских периодах мог зачастую только «Другой» («Автор»), то это могло увеличивать критическое и настороженное отношение у аудитории к информационным пространствам. Если концепт «Другого» («Автора») рассеивается и конструировать информационные потоки может каждый, то критичное отношение к этим потокам может ослабевать, так как они уже воспринимаются как часть демократической среды.

Демократизация возможностей создавать потоки информации могла бы усилить и критическое отношение у современной аудитории. Если каждый актор понимает внутреннюю логику формирования информационных потоков, то он с большей вероятностью способен понять онтологическую сущность информации. Анализируя увеличение цифровой зависимости у аудитории, можно сказать, что данная логика не смогла стать доминирующей. Демократизация информационных пространств и ложное исчезновение «Другого» сыграли роль седативного эффекта для современной аудитории и, возможно, только ослабили критический потенциал.

От Дефицита к изобилию. Новая форма власти в обществе достижений

Можно заметить, как уменьшается интеллектуальная и эмоциональная дистанции между аудиторией и современными информационными потоками. Концепты иммерсивности, интерактивности, перманентной подключенности аудитории и т. д. иллюстрируют данную логику достаточно хорошо.

Власть современности конструируется не на основе авторитарного права на распространение информации и приказа эту информацию потреблять, а в способствовании усиления перманентного движения символов в пространствах распространения информации. Все могут создавать свои паблики, каналы, аккаунты в социальных сетях. Это стало важным элементом социализации и самопрезентации. От модернистского дефицита как факта, конструирующего власть и подчинение этой власти, общество движется к изобилию как форме новой власти.

Власть больше не в способности ограничить человека и этим самым его подчинить, а в перманентном требовании к изобилию. Это подтверждает и Бён Чхоль Хан, указывая, что современное общество перешло от дисциплинарного общества, основанного на запретах и ограничениях, к обществу достижений. В нём власть проявляется не через «нет», а через постоянный призыв к «да», к неограниченному производству, потреблению и самооптимизации. Индивид постоянно стимулируется к превышению самого себя, к генерации всё новых символов, контента и идентичностей. Это изобилие становится не свободой, а формой скрытого принуждения, поскольку индивид, стремясь соответствовать норме продуктивности и бесконечному самовыражению, сам эксплуатирует себя.

Оба эти требования — как дефицит, так и призыв к изобилию — являют собой авторитарный метод, но второй как бы оставляет элемент принуждения неосознанным ввиду того, что он мимикрирует под заботу об индивиде, предлагая бесконечные возможности и самореализацию, а не диктатуру над ним.

Дефицит и ограничения были теми элементами, создающими возможность увидеть акт власти и актора власти. Кто имел право диктовать ограничения, тот и имел власть.

Дискурсы изобилия создают иллюзию отсутствия четко выраженного властного элемента. Индивид, не идентифицирующий структуру власти, неспособен и дистанцироваться от нее. Фасцинирующие требования к изобилию, излишествам и т. д., имея очевидно авторитарную сущность, не позволяют индивиду установить дихотомию между собой и теневой авторитарной структурой. Тем самым индивид теряет способность выявить власть структуры в рамках пространств своей экзистенции. Отсутствие четких иерархий в формировании и распространении дискурсов оставляет индивида без способности видеть актора, от которого исходит предписание.

Предписание может приписываться самому себе, создавая идеальные условия для неосознаваемой самоэксплуатации в угоду как бы рассеянным авторитарным элементам. Если классическое понимание возникновения желания в психоанализе основывалось еще на дефиците и властной фигуре, которая этот дефицит создает (фигура отца, разъединяющая мать и ребенка), то современное желание как бы не должно иметь никакого дефицита.

Изобилие информационных потоков переполняет собой сознание субъекта. Контроль и цензура не выражается в ограничении информации, а наоборот, контроль формируется через перенасыщение информационных пространств фактами, явлениями, дискурсами, фото, видеоматериалами и т. д. Теперь субъект испытывает вину за то, что его желание не поспевает за изобилием. Тогда как раньше вина рождалась из-за стремления к удовлетворению желания, лежащего под контролем, запретом властной фигуры. Власть и контроль теперь существуют как бесконечно возникающие предложения изобилия, а не дефицита. И тот, кто может это организовать, тот и имеет власть. В своей работе «Символический обмен и смерть» Жан Бодрийяр рассматривает гиперпредложения к изобилию как новые техники контроля и подавления. Изобилие информации способно не освободить субъекта, а наоборот, погрузить его под бесконечный поток тоталитарных означающих.

Технофеодализм и невидимые структуры власти. Будущее контроля в цифровых пространствах

Власть не монополизирует уже создание контента в информационных пространствах. Хотя по логики модерна (классический капитализм) с субъекта стоило бы брать деньги за использование социальных сетей, например. Но этого нет. Значит, власть и выгода создаются другими путями. Например, властная структура оставляет в своих руках механизм сбора данных и контроля этих пространств, где проходит экзистенция распространителей контента.

Активность индивидов, свободно существующих в больших информационных зонах, конвертируется в финансы и контроль. Можно также добавить, что, возможно, сейчас вообще еще рано говорить о том потенциальном виде контроля и власти, который может быть реализован с помощью этих больших информационных зон. Возможно, до сих пор осуществляется своеобразная «рекламная компания» этих зон по вовлечению индивидов и поэтому даже те примеры, которые можно привести (слежки, тайные статистики, продажа данных для рекламных компаний, политических структур и т. д.) не являются достаточными, чтобы показать, как могут быть использованы данные зоны в будущем.

Эта логика отражается в теориях технофеодализма, где владение цифровыми платформами и массивами данных становится основой власти. Крупные технологические корпорации выступают в роли новых феодалов, предоставляя пользователям «бесплатные» цифровые наделы для самореализации. Однако за кажущуюся свободу взимается куда более ценная плата: данные пользователей и их внимание, которые затем монетизируются и используются для формирования невиданных ранее форм контроля. Это не просто слежка, а создание всеобъемлющей инфраструктуры, в которой сам акт социального взаимодействия и самопрезентации превращается в перманентный источник прибыли и усиления власти этих «феодалов».

Здесь также прослеживаются параллели с идеями Тёмного Просвещения (или неореакции). Сторонники этих течений, такие как Ник Лэнд и Кёртис Ярвин, критикуют либеральную демократию. Их стремление к сильной, централизованной и эффективной власти может найти идеальный инструмент в цифровых платформах.

Технофеодализм еще стремится подчеркивать субъектность у власти, признавая необходимость наличия фигуры или структуры, которая организует и поддерживает эту новую систему. Однако при этом данная теория поддерживает развитие механизмов контроля, который сможет минимизировать необходимость субъекта власти вмешиваться в данный процесс. То есть система должна стать настолько автономной и саморегулируемой за счет алгоритмов и данных, что прямое и постоянное принуждение со стороны управляющих субъектов станет излишним. Контроль над данными и алгоритмами, формирующими цифровую реальность, может стать основой для построения эффективной системы управления обществом. Данная система не будет нуждаться в открытом принуждении, поскольку она сможет еще эффективнее контролировать саму матрицу восприятия и взаимодействия индивидов. Эта перспектива указывает на будущее, где цифровая активность индивидов может быть еще больше использована для создания невидимых, но всепроникающих структур власти…